Les paso un artículo buenísimo de Juan Carlos Girauta. Como historiador he vivido en propias carnes lo que se comenta en el artículo. Es bastante largo pero merece mucho la pena leerlo.

A la muerte de Franco, círculos intelectuales catalanes, con prolongaciones baleares y valencianas, desplegaron una serie de iniciativas tendentes a divulgar una nueva visión de la historia de Cataluña y a proporcionar, de paso, elementos ideales de legitimación a los sectores progresistas y nacionalistas, así como argumentos de autoridad a los dirigentes de la oposición local y a los grupos influyentes en el campo intelectual. Como bien preveían, pronto se iban a crear o recuperar instituciones, nuevos centros de poder, y había que empezar a tomar posiciones. En aquel contexto, se consideró que no tardaría en generarse una fuerte demanda de relato nacional catalán. Y cumplieron con su papel, aunque quizá con menos eco del que cabía esperar: en la mayoría de los casos, las puras consignas, sin mayor profundización, satisficieron los requerimientos. Vayan a preguntarles hoy, uno por uno, a los diputados autonómicos del PSC y de CiU, por ejemplo, quién era Ramon Berenguer IV.

Existía una producción historiográfica local que había llegado a las universidades y a los estudiosos, pero hacía falta remozarla, dotarla de intencionalidad para una etapa específica, armar algunos nuevos constructos y escamotear una parte de la visión de España presente en la escuela de Vicens Vives: una visión contrapuesta a la de los historiadores llamados visigóticos y que rechazaba la exclusividad constitutiva castellana en lo español. Es la que prevaleció en la Constitución del 78, pues implícita está en nuestro sistema jurídico-político. Paradojas de la vida, la nueva historiografía catalana de mediados de los 70 prefería decantarse en este crítico asunto -sin reconocerlo explícitamente, claro está- por los visigóticos: España era básicamente Castilla. Lo nuestro era otra cosa.

Sirva como ejemplo privilegiado de aquellas iniciativas divulgadoras, legitimadoras, portadoras de argumentos de autoridad y preñadas de intenciones inmediatas, una especialmente reveladora por los fundamentos que plasmó en su acta de nacimiento: la revista mensual L’Avenç (Història dels Països Catalans). Su embrión estuvo en la facultad de Letras de la Universidad Central de Barcelona, en el folletón ciclostilado Història i Societat, que cristalizó en L’Avenç con el apoyo de Editorial Avance. El editorial de su número cero, gratuito, de diciembre de 1976, da cuenta de los avatares de sus impulsores a la hora de lograr financiación. Muy en la línea de la descontextualización burda y simpática de las fuentes marxistas tan propia de aquellos ambientes y de aquella época, informa: “Nos hacía falta lo que, según Engels, es determinante en última instancia: el factor económico”. La práctica totalidad de los miembros del Consejo Asesor eran profesores universitarios de historia. Encontramos a Rafael Aracil, Albert Balcells, Josep Benet, Ernest Lluch, Joaquim Nadal, Borja de Riquer o Jaume Sobrequés, entre otros.

Nos situamos en una cesura histórica. Desde julio, sustituyendo a Arias Navarro, gobierna Adolfo Suárez, nombrado ministro Secretario General del Movimiento tras la muerte de Franco. Suárez impulsa su proyecto de reforma política, que la izquierda rechaza, pero la ley se aprueba por referéndum justamente en diciembre. La situación española está a punto de dar un vuelco formidable de la mano del régimen. El principio rector del proceso será “de la ley a la ley”. La oposición, a la vista del aplastante apoyo popular a los planes del Gobierno, transitará, sucesivamente y a rastras, la renuencia, la desconfianza, el escepticismo, la esperanza y el asombro, para terminar en la plena aceptación de una democracia hija de la iniciativa de un grupo de franquistas. De las Leyes Fundamentales del Movimiento a un Estado de Derecho plenamente homologable, siguiendo cauces legales y sin solución de continuidad. Habrá una excepción a la regla “de la ley a la ley”: la Generalidad restaurada.

La Generalidad será previa a la Constitución, y su presidencia se le reconocerá a Josep Tarradellas, que mantuvo prácticamente en solitario, en el exilio francés, la llama de la institución. Aquel grupo de profesores de historia se había puesto manos a la obra un año antes con un objetivo que, en palabras de Josep Fontana inspiradas por Jean Chesneaux, consistía en “atender las demandas populares e insertar la historia en la práctica social”. Más concretamente, Fontana reconoce: “Nuestra tarea más inmediata y urgente, aquella que ha de responder a las primeras demandas sociales que nos lleguen, será la de restituir a nuestro pueblo la visión histórica nacional que le ha sido negada desde 1939”. Se trata de “aprender a hacer una historia nueva”, y por si hubiera alguna duda de lo que esto significa Fontana afirma sin ambages: “Contra la historia científica, entendida en el sentido de neutra e imparcial, hay que propugnar una historia política, objetiva pero partidaria (…)”.

Desde ese momento, las elites intelectuales y los estudiantes universitarios serán alimentados en Cataluña, Valencia y Baleares, y aun en la francesa Catalunya Nord, por un cuerpo de doctrina que incluye, de entrada, el concepto de Països Catalans. Tal es la nación de la que hablan, sobre la que escriben, para la que se disponen a “hacer una historia nueva”. No está clara la relación entre la historia que, según Fontana, nos estaban negando desde 1939 y tal constructo político-cultural. Nunca existió una entidad llamada Països Catalans. Entendemos que se refieren a la Corona de Aragón, cuyo nombre no es plenamente satisfactorio de cara a los fines que propugnan los avanzados del catalanismo universitario en aquella cesura histórica de mediados de los 70 (“una historia política, objetiva pero partidaria”). Muchos historiadores escribieron y escriben acerca de una Confederación catalano-aragonesa, denominación no tan flagrantemente engañosa cuando matizan “confederación avant la lettre”, aunque, hecha la advertencia, siguen usándola sin matiz. La página web oficial de la Generalidad de Cataluña de noticia de lo siguiente: “Con este nombre [¿Generalitat? ¿Generalitat de Catalunya? No se especifica] se ha designado, desde hace casi setecientos años, al organismo ejecutivo creado por las Cortes Generales de la Confederación [sin matices] de la corona catalanoaragonesa (s.XIV-XV). Las raíces de Cataluña como pueblo con una unidad de territorio y de gobierno se adentran en la lejanía de los siglos de la edad media. (…) La nación catalana ha tenido a lo largo de los siglos las instituciones políticas y las formas de gobierno propias de cada época, con un grado de soberanía también diverso. Estas instituciones han sido, en ciertos periodos de su historia, las propias de un estado soberano, y en otros más recientes la expresión de un poder compartido con el poder central del Estado español”.

Con la elección del término “Confederación” se trata de destacar que aquello que se conoció como Corona de Aragón tuvo su centro político en Barcelona, que sus reyes (reyes de Aragón) pertenecían a la Casa de Barcelona. Que, referidos a ésta, su título era el de condes, etcétera. Pero es que antes de 1939, en aquella historia que luego “nos negaron”, las instituciones republicanas no reconocieron nada parecido a unos Países Catalanes. Basta echar un vistazo a la Constitución de 1931 para comprobarlo: “Artículo 13. En ningún caso se admite la federación de regiones autónomas”. Y ponerla en relación con el Estatuto de Cataluña de 1932: “Artículo 1. Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español con arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto (…)”. Así que la negación de nuestra historia procederá de épocas anteriores, no será una consecuencia del final de la Segunda República. ¿De cuándo exactamente? ¿Con qué mundo sin negaciones entroncaba la “nueva historia” que habían de “hacer” Fontana y sus colegas?

Sostenía Jaume Sobrequés, hoy director del Museo de Historia de Cataluña, que la Generalidad republicana no había hecho sino “continuar la tarea que se inició en 1359 y que Felipe V malogró en 1714”. Así, el precedente de la institución que estaba cerca de recuperarse cuando nació L’Avenç no era otro que la Diputació del General. Nada nuevo, dirá el lector: siempre que un círculo se arroga la posesión de la verdad sobre los orígenes, naturaleza y unidad esencial de un grupo mayor, siempre que alguien se dispone a iniciar un proyecto de “construcción nacional”, hurga en la Edad Media, lo suficientemente oscura para que un nacionalista le atribuya la época dorada de su patria (en la lejanía de los siglos, como diría la web de la Generalidad). Se puede retroceder aún más: “Con la desaparición del Imperio Romano de Occidente, los visigodos se establecieron en la Península Ibérica. La entrada en Cataluña se produjo al comienzo del siglo V” (Recursos del profesorado, XTEC, Consejería de Educación de la Generalidad). Obsérvese: como no existía España, los visigodos entraron en la Península Ibérica, donde sí existía “Cataluña”. Para la Generalidad y sus medios, España sigue sin existir; se refieren a ella como “Estado español”.

Lo esencial es buscar, y encontrar, pautas con las que armar una trayectoria coherente hasta el presente y así justificar cualquier operación de ingeniería social de cara al futuro. Se trata de construir un relato comprensible, aun si en tal cometido se sacrifica la historia científica, como admite Fontana sin disimulo. Vaya por delante que el que firma desconfía profundamente del adjetivo “científico” cuando se aplica a las ciencias sociales. Sorprende sin embargo que hace treinta años los defensores de los Países Catalanes despacharan tan tranquilamente “lo científico” y que hoy en día sus epígonos, o ellos mismos más talluditos, lo invoquen a la mínima de cambio para pintar como aprendices, amateurs o simples intrusos a cuantos se atreven a llevarles la contraria.

En 1976, a los profesores de historia más concienciados les parecía urgente proporcionar al pueblo un arsenal legitimador de nombres propios, fechas clave, viejas luchas (¡que ya estaban en la buena línea, o en la mala!), instituciones, victorias y derrotas. Fuera del ambiente universitario, todo hay que decirlo, estas pretensiones se recibían con una cierta frialdad o, incluso, con un escepticismo burlón. La llegada de Tarradellas y su Generalidad fue bien acogida por razones diferentes que tienen que ver con la inteligente gestión del propio don Josep, a quien las izquierdas no veían con buenos ojos, ni mucho menos aprobaban su estrategia. Fueron decisivos el afán conciliador del honorable y su habilidad para hacer valer activos morales y solemnes. Tarradellas no dudó en aceptar la autoridad de las instituciones españolas del momento. Visitó al Rey y a Suárez en Madrid antes de pisar suelo catalán; conectó del mejor modo posible el pasado con el presente. Tarradellas era un hombre extraordinario. Su jugada maestra consistió en presentar públicamente una crucial entrevista negociadora con Suárez que había resultado un rotundo fracaso como un éxito, con lo que forzó irresistible y diplomáticamente al presidente del Gobierno hacia su terreno y precipitó el proceso que estaba dispuesto a culminar. Y que culminó, plantándose el 23 de octubre de 1977 en un balcón de la Plaza de San Jaime y dirigiéndose a la multitud con una frase memorable: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!”. La policía había cerrado la plaza, donde no cabía un alfiler. Tener tan cerca a los temidos uniformados causaba una cierta impresión. Doy fe de que franqueaban el paso a quien mostrase algo parecido a un carné con una hoz y un martillo. En esas anécdotas se comprendía el vuelco histórico.

Ya estaba ahí Tarradellas, ya estaba ahí la Generalidad restaurada. Y todavía no teníamos Constitución ni, por tanto, diseño territorial y político para la España de la democracia. No empezó su discurso diciendo “Catalans!”, como Macià el 14 de abril de 1931 o Companys el 6 de octubre de 1934. Ni por supuesto dijo “Ciutadans dels Països Catalans!”. Dijo “Ciutadans de Catalunya!”. Sus palabras estaban perfectamente medidas. La conclusión es obvia: decidió romper con una trayectoria histórica (y acaso con una maldición) y apelar a la ciudadanía, a la razón.

Su fórmula se impuso a pesar de la oposición de las izquierdas y del nacionalismo catalán (bastante escuchimizado a la sazón). Ellos hubieran preferido recuperar las instituciones por una vía distinta a la encarnación en un viejo presidente exiliado que apostaba por un entendimiento fluido y colaborador con el gran proyecto español de la Transición y que, habiendo vivido las experiencias de la Cataluña republicana, consideraba un peligro la permanente adopción del tono reivindicativo, de enfrentamiento, que la jovencísima Convergencia Democràtica de Catalunya ya apuntaba y que el pasado de Jordi Pujol, marcado por unos años de prisión injusta y por una naturaleza exaltada, aseguraba.

Esperanzados con lo que la nueva situación iba a traer, a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña les dejaban bastante indiferentes las repentinas indignaciones, doscientos sesenta años después, por el Decreto de Nueva Planta. Los multitudinarios onces de septiembre de aquellos años pueden llamar a engaño a quienes los conocen a través de documentales televisivos. Quienes los vivimos sabemos que, en aquel estallido civil, la reivindicación de la autonomía (no de la independencia) era inseparable del afán de libertades públicas que recorría España. Está en el lema Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia. Cualesquiera que fuesen las intenciones con que la Assamblea de Catalunya lo puso en circulación -tácticas, parciales, coyunturales…-, la interpretación que le dio la gente fue clara: un estatuto más o menos similar al del 32 y libertades democráticas para España. Y una amnistía, que también se obtuvo y que, con la perspectiva del tiempo, parece claro que hubiera debido quedarse en indulto para los presos políticos. No se comprende en qué beneficiaba a las libertades políticas y a la salud democrática que un reciente violador, un atracador o un asesino de ancianas dejaran sin pagar sus crímenes. Si todas las sentencias penales por delitos comunes del tardofranquismo estaban contaminadas, ¿por qué no lo estaban las civiles, las laborales o las contencioso-administrativas?

Los que con más insistencia se proclaman continuadores directos (y superadores) de aquellas manifestaciones por las libertades y el estatuto ahora sólo exclaman: In-de-pen-dèn-ci-a! Al cabo, son ellos los que se han nutrido más que nadie de la reinterpretación del pasado, de la nueva historia que postulaba Fontana y del sesgado rescate secular de Sobrequés: de Pedro el Ceremonioso a Pascual Maragall. El resto de los catalanes simplemente no justifica demandas políticas acudiendo a la Edad Media. La nueva historia de los siglos lejanos ha quedado en unos cuantos conceptos vagos que se invocarán ocasionalmente sin entrar en detalles. Por ejemplo, cuando se quiera marcar distancias con otras autonomías, o bloquear competencias mediante el expediente de los “derechos históricos”. No operan siquiera como argumentos. Son motivo para elevar los corazones, para retroceder de tanto en tanto a aquella sentimentalidad que Josep Pla calificó de obscena. Para gozar de la experiencia del médium con un pie en la historia y otro en la leyenda. Con una mano jurando los hechos y con otra jurando las falacias. Con la cabeza en la gloria de los elegidos y los pies ansiando la moqueta del Parlament, de la conselleria o de la fundación subvencionada. La perfección mística llega cuando se puede vivir del patriotismo. Se trata de insertarse uno, personalmente, en el ámbito conocido como casa nostra. Ayudará al proceso cualquier actividad demostrable dirigida a nostrar la realidad. “Nostrar” es un verbo insólito, no sé si tiene equivalente en otro idioma. Ni siquiera sé si existe realmente en catalán; en mis diccionarios no aparece, ni en el clásico Els verbs catalans conjugats, de Xoriguera. Cabe traducirlo por “hacer nuestro”, siempre en el sentido de catalanizar. Puesto uno a nostrar lo que se le ponga por delante, puede llegar a pensar que trabaja con conceptos nítidos. Pero no. Se encontrará con lo etéreo; sólo contará con presupuestos (de presuponer) y sólo se saciará con presupuestos (de presupuestar).

Si uno escribe, verá su obra publicada y distribuida. Si no, tendrá al menos la confortable sensación de pertenencia. Pertenencia a un sujeto colectivo tan generoso, atractivo y absorbente que, si uno es catalán, o simplemente está en Cataluña e intuye el funcionamiento de ciertos códigos (porque se dedica a algo relacionado con la cultura, el intelecto, las artes o los medios de comunicación; por ejemplo, un corresponsal extranjero), se da por hecho, sin más, que es uno de los nuestros. Pertenencia que no se refiere a pagar impuestos en Cataluña, o a colaborar al crecimiento de su PIB, o a tener la vecindad civil, datos sin mayores consecuencias. Lo decisivo es compartir una Weltanschauung. Que las opiniones sobre una larga lista de asuntos no se muevan demasiado de una aceptable franja. Todo en el terreno del sobreentendido y gracias a una infinita generosidad ambiental, pues no es necesario demostrar ni afirmar nada en absoluto, en ningún sentido. Sólo arriesga quien se pronuncia. Es la famosa complicidad, en la acepción que le dan los locutores de televisión y, si se tercia, también en la acepción estricta.

Los catalanes nacemos solidarios y progresistas. Por tanto, declararlo no aporta mucho, es una ingenuidad. Si un artista es entrevistado en televisión y quiere marcarse un tanto seguro, tiene que ir un poco más allá. Insultar a Aznar, por ejemplo, sin que venga a cuento, o a Ana Botella. Nunca falla. Si al entrevistado, incluso siendo contrario a Aznar, le repugnan los salvoconductos grupales, perderá esta fácil ventaja. En la última década, denigrar a Aznar en Cataluña ha sido jugar con las cartas marcadas. La famosa escuela catalana que copa el prime time de las televisiones españolas se ha forjado en esa facilidad. ¡Cuánto han tenido que fatigar algunos los libros de historia para que otros lo tengan tan fácil! El profesor, escritor, periodista o cantante que no desee ninguno de los privilegios que se derivan de los sobreentendidos y esté resuelto a opinar sin morderse la lengua, aunque se salga clamorosamente de la franja permisible de discrepancia, puede buscarse problemas. Si el disidente es colectivo, se organiza, publica un manifiesto, da una rueda de prensa, se erige en interlocutor de peso (tanto como tenga su grupo) y hace valer a toda costa su libertad de expresión, reunión y asociación para enmendarle la plana a la Weltanschauung, entonces se encienden todas las alarmas. ¿Quién no tiene en mente un ejemplo reciente y otro antiguo? Por si cupiera alguna duda sobre la relación entre esas dos iniciativas, separadas por más de veinte años, el republicano Bargalló, conseller primer, la ha subrayado. Algo escalofriante, teniendo en cuenta el modo en que acabó el manifiesto de los 2.300. Y que el grueso de Terra Lliure se aloja en su partido, sin arrepentimiento alguno, desde que comprendió al fin, en los años 90, que insistir en la lucha armada era una falta de urbanidad.

El líder de la formación de Bargalló niega ser nacionalista, igual que el presidente Maragall. Cabe interpretarlo como una muestra de cansancio tras revolver demasiado las esencias. Habrán comprobado cuánto más eficaz resulta esa variante de la propaganda que descansa en la ocurrencia: la francofonía de Maragall, la oficialidad en toda España del catalán, de Carod. Son cosas que no podían prever aquellos profesores de historia a mediados de los 70. El desmarque del nacionalismo nominal también responde a la voluntad de distanciarse de Convergència i Unió. Los socialistas de Madrid, Sevilla o Cáceres deberían preguntarse seriamente por qué Carod está más cómodo gobernando con Pasqual Maragall que con Artur Mas. PSC, ERC e ICV lo ven así: durante casi un cuarto de siglo ha gobernado el nacionalismo conservador. Ahora nos toca a nosotros, las izquierdas, a los que no nos define la condición de nacionalistas sino la de progresistas. Cabe replicar a esto que todas las energías del Gobierno tripartito se han puesto al servicio de una reivindicación identitaria: un estatuto nuevo que reconozca derechos históricos, blinde competencias y defina a Cataluña como nación. No les han quedado fuerzas para nada más. Carecen prácticamente de producción legislativa. Por otra parte, su supuesta renuncia al esencialismo histórico se referirá quizás a los siglos XIII al XIX (o del V al XIX, si hay que hacer caso de aquellos Recursos para profesores). No al siglo XX.

De hecho, es ERC quien ha impulsado con mayor vehemencia, en Cataluña y en Madrid, donde el Gobierno central depende de sus votos, la “recuperación de la memoria histórica”, sin que nadie dude de que dicha recuperación se circunscribe a la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Y sin que nadie sueñe con que su arrebato mnemotécnico alcance, dentro de las épocas señaladas, ni a la represión ejercida por las izquierdas y los anarcosindicalistas durante la República, ni a la de retaguardia, ni a las checas, ni a los juicios bufos y sumarios, ni a la cacería de poumistas en Barcelona, ni a la violencia contra los católicos por el mero hecho de serlo. Lo que tenemos que recordar, inducidos por su péndulo hipnótico, es una República humanista cuyas reformas se vieron frustradas por militares, obispos y terratenientes; también las execrables insurrecciones reaccionarias; la muy legítima revolución del 34, incluyendo el golpe de Companys; la feroz represión del “bienio negro”; el estallido de libertad y de alegría del Frente Popular; la infame sublevación de julio del 36; la ayuda italo-germana a los nacionales; los juicios de posguerra, la cárcel y los fusilamientos subsiguientes. Y la pérdida de las libertades de Cataluña, que, como un solo hombre, se adhería al bando republicano. Igual que se adherían, siempre en defensa de las libertades y de la democracia, los comunistas de toda España. Esto, es, resumidamente, lo que hay que traer a la memoria.

Repito que es ERC el grupo que más ha impulsado la interferencia de todo ese muestrario trucado del pasado en la actual política española. Parcialidad asombrosa, sufrimiento vicario y exaltación tardía. Y simetría perfecta con la actualidad, como si no hubiera llovido desde entonces. La grandiosa propaganda diseñada por el estalinismo sigue dando sus frutos podridos. Y es el caso que a esa iniciativa esquerrana se ha sumado con entusiasmo el PSOE de Rodríguez Zapatero, tirando de abuelo y descubriendo una poderosa arma cuyos mortíferos efectos se resumen en señalar con el dedo al Partido Popular, el único que no existía en los años treinta (aparte de CDC, siempre coaligada con Unió, que sí existía). Señalarlo para identificarlo con “los fascistas”, que es como llamaban las izquierdas, siempre tan precisas, a Gil Robles y a Francesc Cambó, a José Calvo Sotelo y a Alejandro Lerroux, a Andreu Nin y a Julián Besteiro.

Y en estas nos tenemos que ver en pleno siglo XXI. Quién se lo iba a decir a tantos republicanos de izquierda, socialistas, comunistas y anarquistas como publicaron sus memorias sinceras, situando en su lugar, con la fidelidad de quien ya no tiene nada que perder, las copiosas porciones de culpa que les correspondían a los suyos. No sé si será mucho pedir que la recuperación de la memoria histórica que nos ha cocinado la Esquerra y que nos va a servir el PSOE incluya una cosita: ya que se proclaman, frente a otros, herederos directos de la legalidad republicana, ¿les importaría, por favor, representar en TV3, con buenos actores, cierto diálogo escrito por Manuel Azaña? A fin de cuentas fue el personaje más importante de la Segunda República, el que la encarnó, el que la presidió durante la guerra. Antes había sido jefe del Gobierno. Y antes miembro del Comité Revolucionario. ¡Fue la cabeza visible del Frente Popular! ¡Defendió personalmente el Estatuto de Cataluña en las Cortes republicanas! Con estos antecedentes, no se pueden negar, ¿verdad? Además, la obra está escrita en Barcelona. Se llama La velada en Benicarló. ¿A que no la pasan por TV3? ¿A que no la representan en el Romea? No, desde luego, en esta Cataluña. Quizá se representó en aquella otra, donde ocurrían tantas cosas. Como que unos profesores de historia se organizaran para explicarnos, justo a tiempo, quiénes éramos. Quizá en la Cataluña que añoro, sin haberme movido de ella, todos los días.

Hamas: Las sanciones nos están llevando a la bancarrota. Nuestra gente necesita comida y medicinas.

Hamas: Las sanciones nos están llevando a la bancarrota. Nuestra gente necesita comida y medicinas. 4-0. España enseña los dientes frente a Ucrania. El resultado más abultado de lo que va de mundial. Parecía que Brasil se hubiese vestido de rojo. ¡A por ellos!

4-0. España enseña los dientes frente a Ucrania. El resultado más abultado de lo que va de mundial. Parecía que Brasil se hubiese vestido de rojo. ¡A por ellos!

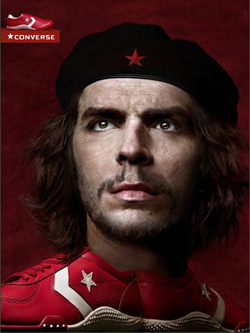

Por lo visto no es algo que suceda sólo en España.Como dice mi señor padre, "en este mundo no cabe un tonto más"...

Por lo visto no es algo que suceda sólo en España.Como dice mi señor padre, "en este mundo no cabe un tonto más"...

Derrota tras derrota hasta la derrota final...

Derrota tras derrota hasta la derrota final...